Veröffentlicht am 27. Mai 2016

Die Kernenergie hat in Deutschland ein denkbar schlechtes Standing. Gerade einmal acht Prozent der Deutschen wünschen sich laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach, dass ihr Strom künftig von Atomkraftwerken geliefert wird, noch schlechter steht nur die Kohle da. Politisch hat sich diese ablehnende Haltung im Großprojekt Energiewende mit dem Atomausstieg bis zum Jahr 2022 niedergeschlagen. Dass diese Haltung international nicht auf ungeteilte Zustimmung stößt, zeigte sich am Dienstag, als öffentlich wurde, dass die EU-Kommission wohl plant, die Förderung neuer Nukleartechnologien zu forcieren. Auch aus anderen Teilen der Welt hört man Ähnliches. Verpasst Deutschland damit wichtige technologische Entwicklungen? Werden wir abgehängt, weil wir zu zimperlich sind? Oder wird hier auf Druck mächtiger Energiekonzerne viel Geld in eine Technologie von gestern gesteckt? Eine Antwort auf diese Fragen besteht aus zwei Teilen. Der erste ist eine Bewertung: Ist ein Ausbau sinnvoll und wünschenswert? Der zweite Teil soll anhand der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zeigen, wie ausgeprägt der Trend zur Atomkraft tatsächlich ist und woher er kommt.

1. Die Chancen und Risiken der Kernenergienutzung

Vor- und Nachteile der Atomenergienutzung gegenüber zu stellen mag aus zwei Gründen müßig erscheinen. Erstens ist die Diskussion in Deutschland entschieden, die verbleibenden AKW werden zeitnah abgeschaltet, gestritten wird allenfalls noch über Möglichkeiten der Endlagerung und darüber, wer wie viel für den Atomausstieg zahlen muss. Ein zweiter „Ausstieg aus dem Ausstieg“ ist schon deshalb kaum denkbar, weil seine politischen Befürworter dadurch ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen würden – die Ausstiegsentscheidung 2011 wurde schließlich von allen wichtigen politischen und gesellschaftlichen Kräften mitgetragen. Zweitens scheint es unmöglich, angesichts der unüberwindlichen Gräben zwischen Atomkraftgegnern und -befürwortern so etwas wie eine objektive Position zu formulieren. Dem ist erstens entgegenzuhalten, dass der Konflikt um die Zukunft der Atomenergie global gesehen noch andauert. Sich gedanklich von ihr zu verabschieden, wäre also kurzsichtig. Zweitens gibt es einen objektiven Ansatz: Chancen und Risiken nach Möglichkeit zu quantifizieren und mit denen anderer Energiequellen zu vergleichen. Über eines sollten wir uns nämlich im Klaren sein: Eine Form der Stromerzeugung, die überhaupt keine Nachteile hat, wird es nicht geben. Wie so oft im Leben geht es auch hier um eine Abwägungsentscheidung, die letztlich jede und jeder Einzelne für sich zu treffen hat.

Vorteile

Die Atomkraftnutzung vereint wie kaum eine andere Form der Stromerzeugung drei Vorteile in sich: Sie ist erstens vergleichsweise kostengünstig, verursacht im Gegensatz zu den meisten anderen konventionellen Energiequellen kaum CO2-Emissionen und ist zudem grundlastfähig: Atomkraftwerke liefern konstant Leistung, 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Laut Daten der US-amerikanischen Energy Information Administration kostet eine Megawattstunde Strom aus Atomkraft etwa 95 US-Dollar. Billiger sind nur Windenergie – die ist nicht grundlastfähig –, moderne Gas- und Dampfturbinenraftwerke – die verursachen wesentlich höhere Kohlenstoffemissionen – und Wasserkraft. Letztere ist mit 83 Dollar pro Megawattstunde sogar noch billiger als Atomenergie, verursacht ebenfalls kaum Treibhausgasemissionen und ist ebenfalls grundlastfähig.

Alle anderen „Dauerbrenner“ sind wahre Dreckschleudern: Braunkohle, Steinkohle, Öl, Biomasse. Darüber hinaus gilt für diese Technologien nach wie vor: Je klimafreundlicher, desto teurer. Kostet Strom aus konventionellen Kohlekraftwerken in etwa gleich viel wie Atomstrom, kommt die Megawattstunde aus modernen Kohlekraftwerken mit CO2-Einlagerung (CCS) auf 144 Dollar – eineinhalbmal so viel wie Atomstrom.

Nachteile

Die Aufzählung der Vorteile entspricht dem Bild, mit dem die Kernenergie in den 1950ern und 1960ern beworben wurde: Die Wundertechnologie, die uns in Zukunft mit billigem und sauberem Strom im Überfluss versorgen wird. Heute wissen wir längst, dass diese Darstellung ein wenig beschönigend ist. Die Atomkraft hat auch zwei wesentliche Nachteile: Erstens sind das die radioaktiven Brennelemente im Reaktor, zweitens die radioaktiven Brennelemente, wenn sie den Reaktor als Atommüll wieder verlassen haben.

Die immense Leistung der Kernspaltungsreaktion führt auch dazu, dass im Fall von Störungen nie völlig auszuschließen ist, dass diese Reaktion außer Kontrolle gerät. Kommt es zur Kernschmelze, können radioaktive Substanzen freigesetzt werden, mit gravierenden Folgen für Menschen und Umwelt. Die bisher mit Abstand schwerste Katastrophe dieser Art ereignete sich 1986 in Tschernobyl: Durch den Ausfall der Kühlung erhitzten sich die Brennstäbe unkontrolliert, es kam zu einer Wasserstoffexplosion, die die Reaktorhülle zerstörte. Wirklich katastrophal wurde die Wirkung allerdings erst durch den folgenden Graphitbrand, der große Mengen an radioaktivem Material in die Atmosphäre schleuderte. (Der in Tschernobyl verwendete Typ des Druckröhrenreaktors nutzt Graphit als Moderator, anders als Druck- und Siedewasserreaktoren, in denen diese Funktion von leichtem (H2O)oder schwerem (D2O) Wasser erfüllt wird.) Die WHO schätzt die Zahl der Todesopfer dieses Unglücks auf 4.000. Solche Schätzungen sind allerdings immer umstritten; andere Quellen gehen von bis zu 500.000 Toten aus. Klar ist, dass nach wie vor hunderttausende Menschen an den Spätfolgen leiden.

Während sich die GAU-Geschichten von Harrisburg über Tschernobyl bis Fukushima als Einzelfälle abtun lassen, die durch sachgemäße Bedienung, bessere Sicherungssysteme oder andere Reaktortypen zu vermeiden gewesen wären, stellt der Atommüll ein objektiv nach wie vor ungelöstes Problem dar: Von den entstehenden Abfällen geht über einen Zeitraum von mehreren 10.000 Jahren eine Gesundheitsgefährdung aus; die Bundesrepublik Deutschland fordert als Kriterium für ein Endlager eine sichere Verwahrung über einen Zeitraum von einer Million Jahren. Wie so etwas gewährleistet werden soll, wenn etwa in der einmal als Endlager erprobten Schachtanlage Asse schon nach ein paar Jahrzehnten unvorhergesehene Wassereinbrüche zu verzeichnen waren, erschließt sich einem nicht sofort.

Diese Probleme deuten auch auf ein weiteres mögliches Risiko hin: Steigende (Folge-) Kosten. Wenn unklar ist, wie eine Endlagerung genau aussehen wird, ist auch unklar, wie viel sie letztlich kostet. Gut möglich also, dass wir gedanklich noch einiges auf die oben notierten Preise draufschlagen müssen. Ein weiterer Kostenfaktor könnte der Rohstoff Uran werden: Zwar sind die Uranpreise im Moment historisch niedrig, die global abbaubaren Ressourcen mit momentan ca. 7,6 Millionen Tonnen aber auch endlich (7,8 Millionen Tonnen Uran wurden in der Geschichte der Kernenergienutzung bereits verbraucht). Langfristig werden damit auch steigende Beschaffungskosten unausweichlich.

Wie nicht anders zu erwarten, ist die Bilanz der Atomkraft also eine gemischte: Eine (vorerst) ziemlich günstige Art der Stromerzeugung, die das Klima schont, aber entsetzliche Schäden hervorrufen kann. Dabei sollte allerdings nicht vergessen werden, dass genau diese Entsetzlichkeit unsere Risikowahrnehmung verzerrt: Die Angst vor einer radioaktiven Katastrophe ist wesentlich ausgeprägter als beispielsweise die Angst vor den Folgen der Nutzung fossiler Brennstoffe. Dabei fordern die Schadstoffbelastung durch Kohlekraftwerke und die Folgen der Klimaveränderung global weit mehr Opfer als radioaktive Strahlung. Und auch was die Langfristigkeit der Folgeschäden angeht, kann es der Klimawandel wohl locker mit dem Atommüll aufnehmen.

2. Die politischen Rahmenbedingungen

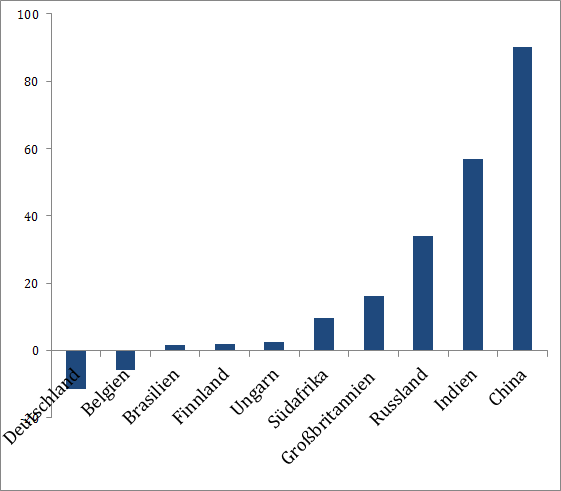

Die folgende Tour d’Horizon soll zeigen, wie sich die Nutzung der Atomenergie in den wichtigsten Industrie- und Schwellenländern entwickelt. Dabei zeigt sich, dass die Chancen und Risiken dieser Technologie je nach Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich gewichtet werden.

EU: Große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten

Obwohl die EU mit dem Vertrag von Lissabon auch die Energiepolitik vergemeinschaftet hat, bleibt die jeweilige Zusammensetzung der Energieträger ausdrücklich den einzelnen Mitgliedstaaten vorbehalten. Das heißt, die EU-Ebene kann im Rahmen des sogenannten Ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens unter Beteiligung des Europäischen Parlaments und des Ministerrats den Mitgliedstaaten zwar verbindliche Vorgaben setzen, was etwa Energieeffizienz oder Marktregulierung angeht. Über den jeweiligen Energiemix entscheiden die nationalen Regierungen aber völlig eigenständig. Entsprechend ist auch keine einheitliche Entwicklungstendenz in der Atompolitik festzustellen. Vertrauen und Misstrauen in die Atomenergie sind über die EU-Staaten hinweg etwa gleich ausgeprägt; die politischen Stoßrichtungen unterscheiden sich aber erheblich. Italien und Dänemark sind bereits völlig aus der Atomkraftnutzung ausgestiegen; in Deutschland und Schweden ist der Ausstieg geplant, ebenso in Belgien. Selbst Frankreich, bis dato das Land mit dem weltweit höchsten Atomstromanteil, hat beschlossen, diesen bis 2025 von 75 Prozent auf 50 Prozent zu reduzieren.

Andere EU-Staaten gehen in die exakt entgegengesetzte Richtung. Das vermutlich prominenteste Beispiel ist dabei Großbritannien: Um einen Ausstieg aus der Kohlekraft zu realisieren, soll bis 2025 die aktuelle AKW-Kapazität von 7,4 GW mehr als verdreifacht werden; 2019 soll das erste neue Kernkraftwerk am Netz sein. Allerdings verzögert sich die Sache durch Unklarheiten bei der Finanzierung – beteiligt sind der französische EDF-Konzern und der chinesische Staatskonzern CGNPG – wohl deutlich. Einen eigenen Ansatz verfolgt Finnland: Während in Großbritannien der Ausbau der Atomenergie von der Politik vorangetrieben wird, setzt man hier auf die Privatwirtschaft; präzise Zielvorgaben sucht man vergeblich. Das Ergebnis: Zu den vier in Betrieb befindlichen Reaktoren werden sich in naher Zukunft mindestens drei weitere gesellen; mittelfristig werden wohl auch neue Standorte erschlossen.

Auch in einigen mittel- und osteuropäischen Ländern wird die Atomkraftnutzung eher ausgebaut: Tschechien und Ungarn planen jeweils eine Modernisierung und Erweiterung ihrer nuklearen Kapazitäten. Ungarn unterzeichnete dafür 2014 ein Abkommen mit Russland, das den Bau zweier neuer Reaktorblöcke am KKW Paks vorsieht, wobei 80 Prozent der Investitionen aus Russland stammen werden. Polen ist sogar dabei, erst den Einstieg in die Atomenergie zu unternehmen: Aktuell sind zwei Forschungsreaktoren in Betrieb; bis 2024 soll ein erstes AKW ans Netz gehen, ein weiteres soll bis 2030 folgen. In einigen anderen EU-Staaten, unter anderem in den Niederlanden, in Irland, Bulgarien und Kroatien, sind vorhandene Ausbaupläne in den vergangenen Jahren aus verschiedenen Gründen auf Eis gelegt worden.

Brasilien: Windkraft statt AKW

Anders als in den anderen Schwellenländern, stellt die Kernkraft in Brasilien eine vernachlässigbare Energiequelle dar: Gerade einmal drei Prozent der Elektrizität liefern die beiden Reaktoren Angra I und Angra II. Mit dem Bau des seit den 1970ern geplanten Blocks Angra III wurde 2010 begonnen. Ursprünglich sollte er Ende 2015 in Betrieb gehen, aktuell wird mit einer Fertigstellung im Jahr 2019 gerechnet. Im Jahr 2006 verkündete die brasilianische Regierung, den Ausbau der Kernenergie mit zwei neuen Großkraftwerken forcieren zu wollen, jedes mit einer Leistung von mehr als 6 GW. Sieben Jahre später dann die Kehrtwende: Doch keine AKW-Neubauten, stattdessen soll mehr Geld in Windenergie investiert werden.

China: Der Atom-Hype fängt erst an.

China ist das Boom-Land der Atomenergie. 32 Reaktoren sind gegenwärtig am Netz, allein acht kamen 2015 hinzu, mehr als 20 weitere werden gerade gebaut. Ein Ende ist dabei noch lange nicht in Sicht; schließlich will das Land seinen ausufernden Kohleverbrauch und die damit einhergehende Luftverschmutzung vor allem mit Hilfe der Kernenergie eindämmen. Zielwert zum Jahr 2030: 110 Reaktoren mit einer Kapazität von mindestens 120 GW.

Indien: Ausbau gegen den Widerstand der Bevölkerung?

Ähnlich wie China und Russland will auch das Schwellenland Indien die Stromerzeugung aus Atomenergie in den kommenden Jahren enorm steigern. Der Großteil der bestehenden 21 Reaktoren an sieben Standorten ist eher leistungsschwach; die installierte Kapazität beträgt insgesamt nicht einmal 6 GW, weitere 4,3 GW kommen in den nächsten Jahren durch Neubauprojekte hinzu. In einer anderen Liga spielt da das Ausbauziel, das die Regierung im Jahr 2010 gesetzt hat: Bis zum Jahr 2032 soll eine Gesamtkapazität von 63 GW durch den Bau von 16 leistungsstarken Druckwasserreaktoren erreicht werden. Wie realistisch dieses Ziel ist, ist im Moment noch nicht abzusehen. Gegen erheblichen Widerstand aus der Bevölkerung wurden acht Standorte festgelegt; bis Ende 2016 ist ein Vertragsabschluss mit dem französischen Konzern EDF über den Bau von sechs Reaktoren angekündigt.

Japan: Wie weiter nach Fukushima?

Seit dem Unglück von Fukushima scheint man in Japan etwas unsicher, wie es mit der Kernkraftnutzung weitergehen soll. Zunächst gingen alle 48 Reaktoren schrittweise zur Überprüfung vom Netz, seit 2015 wurden inzwischen aber vier davon wieder in Betrieb genommen – obwohl 60 Prozent der Bevölkerung gegen einen solchen Schritt sind. 2012 wurde ein Ausstieg aus der Atomkraftnutzung verkündet, wenige Tage später aber wieder verworfen. In der aktuellen Energiestrategie aus dem Jahr 2014 erscheint die Kernenergie wieder als wichtiges Fundament einer kohlenstoffarmen Energieversorgung, allerdings unter dem Vorbehalt, dass die reformierte Regulierungsbehörde keinerlei Sicherheitsbedenken geltend macht. Als wahrscheinlichster Weg erscheint im Moment eine vorsichtige Rückkehr zur Normalität vor Fukushima, aber so genau weiß das vermutlich auch in Japan niemand.

Russland: Ambitionierte Ausbaupläne

Nach der Volksrepublik China und Indien forciert gerade Russland das weltweit umfangreichste Programm zum Ausbau der Kernenergienutzung. 33 Reaktoren mit einer Bruttoleistung von etwa 25 GW sind im Betrieb, zehn weitere befinden sich bereits im Bau. Bis 2030 soll mit der Errichtung von 23 weiteren Reaktoren begonnen werden, teils an neuen Standorten, teils als Ersatz für alternde Reaktoren an bestehenden Standorten. Rechnet man die Abschaltung älterer Reaktoren mit ein, wird mit diesem Ausbau vermutlich eine Kapazität von 45 bis 50 GW erreicht. Während sich der Großteil der bestehenden AKW im europäischen Teil Russlands befindet, sollen mit dem Ausbau auch Standorte östlich des Ural erschlossen werden, mit der Möglichkeit, Strom nach Zentralasien oder China zu exportieren.

Türkei: Was lange währt, …

Schon seit den 1950er Jahren gibt es in der Türkei Überlegungen zum Bau eines Atomkraftwerks, seit 1962 gibt es ein Nuklearforschungszentrum in der Nähe von Istanbul. Danach wurden mehrere Planungsprozesse angestoßen, alle verliefen im Sand. Erst seit 2004 liegt eine konkrete Energiestrategie vor, die offenbar auch umgesetzt wird. Bis 2028 sollen zwei Kernkraftwerke mit insgesamt acht Reaktoren am Netz sein; die entsprechenden Verträge sind bereits unterzeichnet. Der Baubeginn für ein drittes Atomkraftwerk ist für 2023 avisiert.

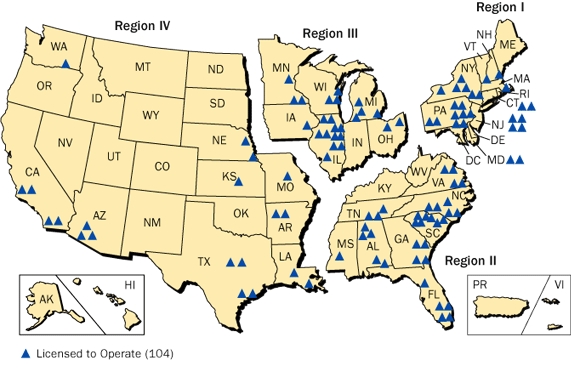

USA: Die Atomweltmeister

Mit einer installierten Kapazität von knapp über 100 GW, verteilt auf 104 Reaktoren, sind die USA nach wie vor der unangefochtene Spitzenreiter, was die Stromproduktion aus Atomenergie angeht. Das Problem: Der bei Weitem größte Teil dieser Reaktoren stammt aus den 1970er und 1980er Jahren; die letzte Neugenehmigung erfolgte im Jahr 1996. Auch wenn die Mehrheit der Amerikaner die Atomenergienutzung befürwortet, nahm der Widerstand gegen den Neubau von Kernkraftwerken seit den 1970ern kontinuierlich zu. Die einfache Lösung: Die bestehenden Meiler laufen lassen und keine neuen bauen. Das zunehmende Alter der Reaktoren und die Diskussion über eine Reduktion der Treibhausgasemissionen scheinen nun eine Debatte über die Modernisierung des Kraftwerksparks in Gang zu bringen. Wirtschaftsnahe Think Tanks preisen Reaktoren der nächsten Generation als Lösung des Klimaproblems und Konjunkturspritze an, auch der zuständige Senatsausschuss befasste sich in dieser Woche mit neuen Reaktortechnologien. Ein weiteres Hindernis bleibt gleichwohl bestehen: Die niedrigen Öl- und Gaspreise haben die meisten geplanten Projekte vorerst unrentabel gemacht.

Fazit

Mit dem Atomausstieg hat die Bundesrepublik Deutschland eine politische Entscheidung getroffen, die in Anbetracht der Risiken der Kernkraftnutzung und der Möglichkeit der Entwicklung erneuerbarer Alternativen durchaus rational ist. (Wie rational die Geschwindigkeit und die konkrete Umsetzung dieser Entscheidung sind, steht auf einem anderen Blatt.)

Wir müssen aber auch akzeptieren, dass in anderen Staaten die Politik die dargestellten Entscheidungsprämissen anders gewichtet – etwa in Großbritannien, wo angesichts der erkannten Notwendigkeit, die CO2-Emissionen zurückzufahren, dem Kohleausstieg Priorität eingeräumt wird. Ein globaler Nuklear-Boom wird daraus aber erst durch die Entwicklung in den Schwellenländern: Dort trifft ein rapide steigender Energiebedarf auf wachsenden Handlungsdruck zur Eindämmung von Klimawandel und – wohl vor allem – Luftverschmutzung. Dass die Lösung hier vor allem in der Kernenergie gesucht wird, darf nicht verwundern: Die meisten dieser Staaten haben keine Zeit für einen langsamen Umbau hin zu erneuerbaren Energien, sondern müssen jetzt die bestehende Nachfrage nach Elektrizität befriedigen, möglichst ohne im Smog zu ersticken. Wir sollten uns also damit abfinden, dass uns die Atomkraft global gesehen noch eine Weile begleiten wird. Zu unseren Lebzeiten wird der globale Atomausstieg jedenfalls aller Voraussicht nach kein Thema sein.