Sie möchten düsteren Prognosen über die Zukunft der Energieversorgung ausweichen oder suchen ein Totschlagargument gegen den Ausbau erneuerbarer Energiequellen? Die Lösung heißt: Kernfusion. Schließlich ist das die Art und Weise, wie die Sonne Energie liefert und die Sonne liefert ja ziemlich viel Energie. Ist die Kernfusion also erst einmal nutzbar gemacht, dann sind alle Energie-Sorgen mit einem Schlag vergessen – das ist die optimistische Version der Kernfusions-Story. Was aber kann die Kernfusion wirklich, was könnte sie können und was wird getan, um dieses Potenzial zu nutzen?

Die Funktionsweise der Sonne für die Energieversorgung auf der Erde nutzen – diese auf den ersten Blick prima wirkende Idee liegt den Bemühungen zu Grunde, einen Kernfusionsreaktor für die Stromgewinnung zu konstruieren. Auf den zweiten Blick ist diese Idee aber bedauerlicherweise mit der einen oder anderen Schwierigkeit verbunden, weshalb die Aussichten für die Nutzung der Kernfusion trüber sind als mitunter herbeigewünscht. Dennoch ist es richtig, wenn Staaten gemeinsam viel Geld in die Erforschung dieser Technologie stecken – sie könnte gegen Ende des Jahrhunderts zu einem wichtigen Baustein unserer Energieversorgung werden.

Die technologische Seite: Was zum Teufel ist ein Stellarator?

Wie aussichtsreich die Bemühungen, die Kernfusion nutzbar zu machen, tatsächlich sind, vermag man als Laie kaum bewerten. Die zentralen Herausforderungen lassen sich aber leicht zusammenfassen: Erstens geht es darum, überhaupt eine Fusionsreaktion zu Stande zu bringen, also Atomkerne miteinander zu verschmelzen. Zweitens muss aus dieser Reaktion Energie gewonnen werden. Eine Lösung für beide Aufgaben ist nicht ohne weiteres zu finden und auf jeden Fall sehr aufwändig.

Dass unsere Sonne strahlt und das Leben auf der Erde überhaupt ermöglicht, verdanken wir einem Fusionsfeuer in ihrem Inneren: Dort verschmelzen die Kerne von Wasserstoff-Atome zu Helium, wobei gigantische Mengen an Energie freigesetzt werden. Auch auf der Erde erscheint die Verschmelzung von Wasserstoffisotopen vielversprechend: Im Gegensatz zu – ebenfalls möglichen – endothermen Fusionsreaktionen (nicht der Sinn der Sache) würde die Fusion von Tritium (3H) und Deuterium (2H) große Mengen an Energie freisetzen. Problem also gelöst? Mitnichten! Wie wir alle noch dunkel aus dem Physikunterricht wissen, stoßen sich gleich geladene Teilchen ab – die Atomkerne einfach aufeinander zu schießen, würde also nichts bringen. Stattdessen liegt die Lösung in der hohen Temperatur und dem hohen Druck im Sonneninneren: Durch die 10 Millionen Grad (Celsius oder Kelvin?) und 10 Milliarden Bar im Kern der Sonne ist eine ausreichend hohe Geschwindigkeit und Dichte der Teilchen sichergestellt, um bei einem winzigen Bruchteil dieser Teilchen eine Verschmelzung ihrer Kerne zu erreichen.

Diese Bedingungen lassen sich auf der Erde folgendermaßen herstellen: Nicht.

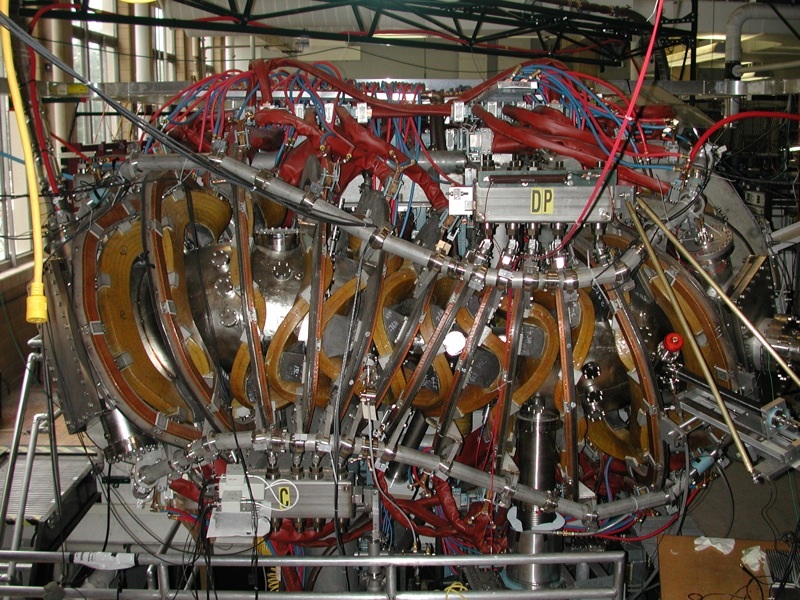

Weil ein auch nur annähernd hoher Druck für einen Kernfusionsprozess auf der Erde nicht zu erzeugen ist, bleibt die Temperatur als Stellschraube: Statt 10 Millionen Grad wie in der Sonne sollten es auf der Erde schon 150 bis 200 Millionen Grad sein, um einen Fusionsprozess in Gang zu bringen. Womit wir beim nächsten Problem wären: Es gibt kein Material, das eine solche Hitze aushalten würde; das hoch erhitzte Gas, das Plasma, muss also in einem Magnetfeld in der Schwebe gehalten werden. Dieses Magnetfeld muss erstens kreisförmig sein, weil die beschleunigten Teilchen sonst einfach geradeaus durch die Wand des Reaktors fliegen und auch sonst von nichts aufgehalten würden. Zweitens müssen die Feldlinien ineinander verzwirbelt sein, weil sich sonst unterschiedlich geladene Teilchen in Schichten voneinander absetzen würden. Klingt schwierig, ist es auch, aber selbst diese Probleme sind seit den 1950er Jahren gelöst. Seither gibt es zwei Typen von Fusionsreaktoren – Tokamak und Stellarator -, die sich grob gesagt darin unterscheiden, dass der eine (Tokamak) durch die Eigenschaften des Plasmas selbst für die Verschraubung der Magnetfeldlinien sorgt, während der andere (Stellarator) dafür eine unfassbar kompliziert aussehende Konstruktion aus Magnetspulen benötigt.

Den nächsten Schritt in der Entwicklung von Fusionsreaktoren soll nun der Tokamak ITER darstellen, der gerade im südfranzösischen Cadarache gebaut wird. Wenn alles glatt läuft – was bei solchen Großprojekten ja nun nicht selbstverständlich ist – soll in diesem Reaktor 2025 das erste Fusionsfeuer gezündet werden. Damit soll aber noch kein Strom produziert werden, ITER soll nur nachweisen, dass unter den Bedingungen eines Tokamak mit 620 cm Plasmaradius ein Fusionsprozess mit positiver Energiebilanz möglich ist: Für ein dauerhaftes Fusionsfeuer braucht ITER eine ständige Heizleistung von 50 Megawatt; dafür soll das Plasma eine Wärmeleistung von 500 Megawatt erzeugen. Wenn das so funktioniert, wie die Forscher es sich vorstellen, kann dann aufbauend auf die mit ITER gewonnenen Erkenntnisse ein echtes Fusionskraftwerk gebaut werden. Die Stromerzeugung selbst würde ganz herkömmlich mit Wärmetauschern und Dampfturbinen vonstatten gehen. Ab Mitte des Jahrhunderts könnten Fusionskraftwerke so den prognostizierten Zuwachs an herkömmlichen Atomkraftwerken abfedern und bis Ende des Jahrhunderts die bestehenden zumindest teilweise ersetzen. Voraussetzung dafür ist aber, dass sich das ITER-Design in den Gigawatt-Bereich hochskalieren lässt, ohne dass die verwendeten Materialien dabei an ihre Grenzen gelangen.

Die politische Seite: Kooperation kompliziert

Was die Politik tut, um das Potenzial der Kernfusion zu nutzen, ist bereits angeklungen: ITER ist ein durch und durch politisches Projekt; wohl kein Unternehmen der Welt könnte es sich leisten, einen höheren zweistelligen Milliardenbetrag in ein Vorhaben zu investieren, dessen Zukunftsaussichten alles andere als gesichert sind. Die Wurzeln des Projekts liegen noch im Kalten Krieg: 1985 vereinbarten Ronald Reagan und Michail Gorbatschow eine Kooperation in Sachen Kernfusion. Die Europäische Union (Euratom) und Japan schlossen sich schnell an; später traten noch China, Südkorea und Indien bei. Die Kosten werden durch elf geteilt, wobei die EU insgesamt 5/11 und die anderen Partner jeweils 1/11 zu tragen haben. Eine verlässliche Kostenschätzung gibt es bisher nicht; Stand 2010 ist von Gesamtkosten von um die 16 Milliarden Euro auszugehen. Aktuell heißt es, dass eine planmäßige Fertigstellung wohl zusätzlich knapp fünf Milliarden Euro kosten dürfte.

Was neben den üblichen Verzögerungen die Kosten in die Höhe treiben dürfte, ist die Tatsache, dass alle sieben Kooperationspartner Zugang zum gesamten technologischen Know-How haben müssen und außerdem Anteil am Bau in Form von Arbeitsplätzen und Technologiestandorten haben wollen. Ein anschauliches Beispiel: Von sechs baugleichen supraleitenden Feldspulen werden vier von einem europäischen Firmenkonsortium gebaut, eine in Russland und eine in China. Man kann sich vorstellen, dass dieses Arrangement etwas teurer ist, als alle Spulen vom selben Hersteller fertigen zu lassen, zumal es beim Bau eines Fusionsreaktors oft auf Zehntelmillimeter ankommt. Wenn das Projekt also scheitert, werden die beteiligten Staaten mindestens 20 Milliarden Euro verschwendet haben. Ein erklecklicher Teil dieser Kosten dürfte auf Kooperationsverluste zurückgehen. Wenn das Projekt allerdings gelingt, kostet es zwar auch eine Stange Geld, aber die Investition hat sich dann mehr als gelohnt und durch internationale Kooperation konnte ein Projekt realisiert werden, das ein Staat alleine niemals auf die Beine gestellt hätte.

Lässt sich also zusammenfassen:

Was kann die Kernfusion?

Auf der Erde bis jetzt: absolut überhaupt gar nichts!

Was könnte sie können?

Sie könnte bis zum Ende dieses Jahrhunderts einen Teil der Stromversorgung in den Industrieländern decken – wenn die theoretischen Prognosen stimmen. Die Aussichten dafür sind verhalten positiv.

Was wird getan, um ihr Potenzial zu nutzen?

Die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer stecken eine Menge Geld in die Forschung und haben – trotz unvermeidlicher Effizienzverluste – ausnahmsweise für ein Beispiel gelingender internationaler Kooperation gesorgt.